이번 글은 이애경님의 23번째 선물, 시 ‘의자’입니다. 산 밑의 정자에 있는 어느 의자를 말하는데요, 이애경님은 이 의자를 통해 무엇을 느꼈고 무슨 이야기를 들려주고 싶은지, 마주해 보시기 바랍니다.

이애경의 의자

초록물 오르는 산자락, 정자

담담한 세월의 흐름 한가운데

“고단한 영혼 쉬어가라”

풍파에 낡은 의자, 여전히

내어놓았네강점(强占)과 분단의 역사 속

하염없는 설움에도

당신의 따스한 눈빛, 의지삼아

“손을 씻었노라

마음 청결히 하였노라”

속삭이신다바람 따라 잠시 머문 한 점,

나 또한 먼 훗날,

다시 쉬어갈 그대 영혼 위해

풍파에 낡은 의자,

여전히 내어놓겠네

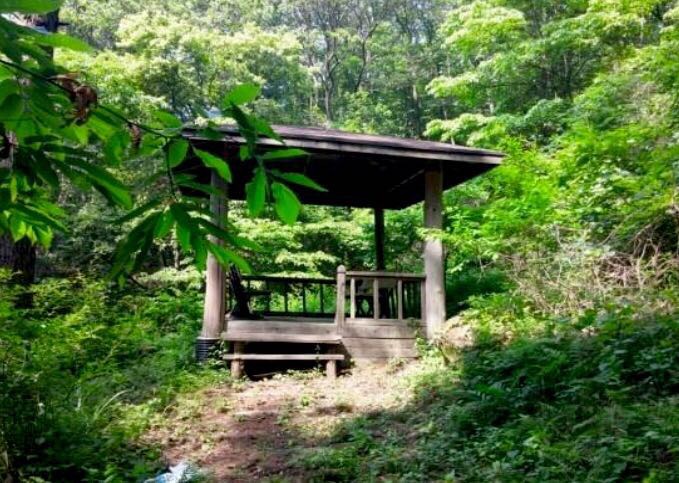

어느 날 산자락 중턱 즈음 가쁜 숨을 몰아쉬며 올라가면서 어디 쉴 곳이 없을까 찾는 중에 뜻밖에도 너무나 반가운 정자를 만나는 행운을 얻게 되었습니다.

땀을 흘리며 힘을 내어 정자에 올라가니 진분으로 덮힌 오래된 의자가 양 쪽으로 있었고 그 위에 푯말이 있어 물끄러미 보게 되었는데 무언가 저에게 하고 싶은 말이 있는 듯했습니다.

일제 강점기 어느 예배당의 해묵은 의자였습니다. 이제는 이미 낡아 볼품없는 의자였지만 순간 나라의 슬픈 역사를 맞이한 그 때로 되돌아가 잠시 머물며…

묵묵히 견디어 낸 민족의 숭고한 눈물과 기도가 이제는 골분(骨粉)이 되어 의자 위에 고스란히 내려앉은 듯 그 의미를 되새기며 표현하게 되었습니다.

민족 안에… 그림자처럼 드리워진 무의식의 상처를 조금 더 가까이 다가가는 과정을 통해 미래를 향한 오늘의 내 마음까지 다시 추스르며 산 아래로 내려오는 귀한 시간이 되었습니다.

72주년 광복을 맞이하며…

이애경님의 시 ‘의자’를 읽어보니, 그 내면에 웅비함이 넘치는 표현, 매우 깊이 있는 내용에 ‘아, 이분 이런 모습도 있었구나’란 생각과 함께 이 시의 깊이에 빨려 들어가는 느낌이었습니다.

시를 살펴보면, 등장인물은 ‘정자’, ‘의자’, ‘당신’, ‘나’가 됩니다.

시의 첫째 연을 먼저 살펴보면,

초록물 오르는 산자락, 정자

담담한 세월의 흐름 한가운데

“고단한 영혼 쉬어가라”

풍파에 낡은 의자, 여전히

내어놓았네

늦더위가 아직 멈추지 않은 8월의 어느 산 오랜 세월 동안 자리 지키고 있었던 정자, ‘고단한 영혼 쉬어가라’라고 그곳을 지나가는 사람들에게 말하고 있습니다.

그런데 이 시구절에서 ‘고단한 영혼 쉬어가라’라고 하면서 ‘의자를 내어 놓은 이는 누구일까?’란 생각이 들었습니다.

사실 더운 어느 날, 정자를 발견하면 ‘쉴 곳이 있어 다행이다’란 생각이 들 때가 꽤 있었습니다. 그런데 한 번도 저는 ‘고단한 영혼 쉬어가라’란 누군가의 음성이 제 마음에 닿은 적이 없었지요.

분명히 누군가 정자를 만들었고 그것도 산 속에 그런 정자를 만들었다면, 누군가 ‘이곳에서 편히 쉬고 가세요’란 마음의 소리를 그곳에 남겨놓았을텐데 말입니다. 그러니 시인은 그 의자에 앉았을 때 남들이 놓치는 어떤 소리를 들었다는 뜻이 될 것입니다.

이어서 이애경님은 이야기하고 있습니다.

강점(强占)과 분단의 역사 속

하염없는 설움에도

당신의 따스한 눈빛,

“손을 씻었노라

마음 청결히 하였노라”

속삭이신다

시인은 앞의 내용과 다른 이야기를 하고 있습니다. ‘강점(强占)과 분단의 역사’ 즉 일제강점기와 남과 북이 서로 나뉘는 분단의 역사를 말하고 있습니다. 그 역사 속의 감정은 ‘하염없는 설움’이었기에 그 세월은 깊은 슬픔의 역사임을 말하고 있습니다.

왜 시인은 이러한 느낌이 들었을까요?

아마도 이애경님은 그 정자가 최근에 만들어진 정자가 아니라 아주 오래된 정자이며 그 의자는 옛날 어느 예배당에서 사용되었다가 그 예배당이 철거된 후 정자가 있는 곳으로 옮겨진 의자임을 알았기 때문일 것입니다. 그 의자는 일제강점기에서 분단의 세월로 점철된 역사를 지내왔고, 언젠가 그 의자에 앉아 ‘이 나라를 구원해 주세요’라고 신께 울부짖는 어떤 이들의 기도소리를 느낄 수 있었기 때문일 것입니다.

그런데 이애경님은 또 정자에서 울리는 듯한 소리를 다시 들었습니다.

“손을 씻었노라, 마음 청결히 하였노라”.

과연 무슨 의미를 담고 있을까요?

일제강점기에서 분단의 세월, 100년이 넘는 긴 세월이지요. 우리는 이를 근대사와 현대사라고 말하고 있습니다. 이 세월 속에 있었던 많은 사건들. 뺏기고 빼앗는, 심지어 죽이고 죽는 그런 사건들. 인간의 탐욕과 상황이 어울려져 있었던 무수한 무고한 사건들. 결국에 남은 것 서로간의 깊은 상처들…

이제 그런 소용돌이 치는 인간의 욕동(慾動)에서 빠져나와 ‘손을 씻고 마음을 청결케 해야 한다’는 것으로 이해되는군요. ‘씻었노라, 청결히 하였노라’라고 과거형으로 표현한 것은, 시인은 마치 의자가 ‘나는 이미 씻고 청결케 했어. 그래서 나는 이곳에서 너희들을 맞이할 수 있는 거야‘라는 느낌을 받았기 때문일 것입니다.

‘고단한 영혼 쉬어가라. 손을 씻었노라, 마음 청결히 하였노라’.

과연 이 소리는 누구의 소리였을까요?

이애경님은 그 음성을 들려준 대상의 모습을 보다 구체적으로 다음과 같이 묘사하고 있습니다.

‘당신의 따스한 눈빛, 속삭이신다’

이는 두 가지 관점에서 살펴볼 수 있을 것 같습니다. 첫째는 이애경님이 믿는 신앙적 관점에서, 두번째는 심리적 관점입니다.

첫째 신앙적 관점에서 본다면, 이러한 음성을 듣기 위해서는 그녀가 먼저 신께 이 나라를 위한 깊이 있는 기도가 우선되어야 하며, 그에 대한 응답으로 위의 답변을 들었을 것으로 추론할 수 있습니다. 실제 그녀는 신심이 깊었고 매일 새벽마다 깊게 기도한 사람이었기에 이와 같이 추론할 수 있을 것입니다.

둘째, 심리적 측면에서 접근하면 인간의 자아 중

‘어버이자아의 소리’일 수 있음을 이해할 수 있습니다. 어버이자아란 부모님 등 타인의 목소리에 의해 형성된 자아를 말하며, 이 자아는 바로 ‘양심, 윤리, 신앙심, 정체성’ 등에 깊은 관여합니다.

이애경님은 그날이 8.15 광복절이었으며 또한 산에 올랐을 때 세월의 풍파를 모두 겪은 듯한 정자와 의자를 만났기에, 이것들이 통합되면서 자신의 마음의 소리를 형상화한 것이라고 할 수 있을 것입니다.

또한, 풍파 속에서 인간의 욕심으로 인해 생긴 다양한 욕동의 현상들을 타파하려면, 먼저 ‘고단한 영혼들이 먼저 쉼이 필요하듯 마음을 진정시키고 마음을 편안하게 쉴 수 있어야 하며, 그리고 그러한 욕심을 내려놓고 마음부터 깨끗하게 해야 한다’라는 해법을 나름 깨달은 것이라고 할 수 있습니다.

사람들마다 다르겠지만, 시인의 해답은 이것이 우선되어야 한다는 뜻이 될 것입니다.

위 두 가지 중 ‘당신’의 음성이 어느 것인지 우리는 알 수 없으나 우리는 그것이 단지 시인의 충동에 의해 생긴 현상은 아닌 것만큼은 확실한 것 같습니다. 시인은 다음과 같은 이야기로 종결하고 있지요.

바람 따라 잠시 머문 한 점,

나 또한 먼 훗날,

다시 쉬어갈 그대 영혼 위해

풍파에 낡은 의자,

여전히 내어놓겠네

자신도 잠시 이곳에서 머물러 쉼을 얻는 과정에서 깊은 깨달음을 얻었듯이, 시인은 고단하여 쉬어가야 할 영혼들을 위해, 의자를 내어 놓겠다고 합니다. 누군가도 자신의 마음과 삶의 이정표를 새롭게 정리하는 시간이 필요할 때 도움이 되고 싶다는 의지를 표현한 것이지요.

이 시는 이애경님 자신이 우리 나라를 깊이 생각하는 마음이 우선되지 않으면 쓸 수 없으며, 또한 자신은 어떻게 ‘의자’와 같은 역할을 할 것인가를 생각하지 않았다면 결코 쓸 수 없었을 것입니다.

또한 자신의 신앙과 심리적인 관점에서 이를 바라보며, 자신에게 주어진 해답을 가지려 했다는 점이 제 마음에 크게 다가왔으며, 이것이 일종의 소명의식이 아닌가 생각해 봅니다.