이번 글은 이애경님의 열 번째 선물, 시 ‘흔적’입니다. 우리의 세월 속엔 다양한 흔적들이 남아있습니다. 어떤 사람들은 자신이 남긴 흔적들이 역사의 한자락이자 자랑이 되기도 하겠지만, 그와 반대로 정말 지우고 싶은 그 무엇이 될 수도 있겠지요. 과연 이애경님은 그러한 흔적을 어떻게 대하길 바라는지, 마주해 보시기 바랍니다.

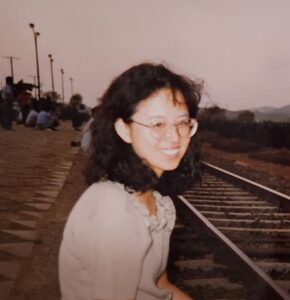

이애경의 흔적

고요함 속에서

당신을 보내고 싶습니다깊은 정적 속에서

어제를 돌아보고

내일을 그려봅니다지금 이 순간을

느껴봅니다지혜와 벗하기를 바랬지만

흔적은 미련함으로

얽혀 버렸습니다눈보다 더 곱고

진주보다 더 고운

완전한 지혜가 찾아와 주기를

간절히 바라며

올 한해를 보내야겠습니다.

달력이 마지막 한 달을 남길 때 어떤 마음인가요?

잘 해낸 일들과 함께 과거의 역사 속으로 묻히게 될 지난 날들에 대한 아쉬움과 후회… 새로 맞이할 한 해에 대한 기대와 설레임 등으로 조금은 스산한 날들을 보내게 되는 것 같습니다.

앙상한 가지만 남는 겨울나무들을 보며,

소중한 사람과의 이별,

건강을 잃어버림에 대한 자기 연민,

졸업작품전을 마치며 오는 공허함 등…

상실로 인한 애도의 시간들을 좀 더 진중하게 생각할 수 있는 기회인 것 같습니다.

실제적으로 겪는 주요 문제들은 ‘상실’에서 비롯된다고 볼 때,

정서적으로 육체적으로 또는 관계적으로 잃어버린 상실들을

나는 어떻게 대면하고 있을까요?

상실에서 오는 슬픔과 눈물은 누르고 참아야 하는 회피적 대상이 아니라 충분히 받아주어야 할 지속적인 감정의 과정으로 탐색해 갈 때,

상실은.. 남은 날들에 대한 새로운 의미를 찾아내는 치유의 과정이 될 것입니다.

또한 이 과정이 시인의 바램처럼 완전한 지혜로 나아가는 건강한 삶의 원천이 되었으면 좋겠습니다.

이애경님의 흔적이란 시와 그녀가 남긴 글을 읽으니 여러 생각들이 한꺼번에 떠오르는군요. 이를 하나하나 정리해서 살펴보았습니다.

먼저 개인적인 소회로서 떠올랐던 것은 이애경님의 삶의 방식과 마음의 흐름이었습니다.

이애경님은 그의 시, 흔적에서 ‘당신을 보내고 싶다’고 했습니다. 당신이란 한 달 남짓 남은 한 해, 즉 세월이 되겠지요. 그런데 그 시간을 보내는 방식은 바로 ‘고요함 속에서’ 였습니다.

사실상 한 달 남은 시간이란 12월을 말하겠지요. 그 한 달의 시간을 가능하다면 아무도 자신을 터치하지 않는 그런 자신만의 공간에서 홀로 있고 싶다는 뜻도 포함되어 있을 것입니다. 물론 어느 고요한 산 속이나 무인도 같은 섬에 들어가 있겠다는 것은 아니겠지요. 어느 때는 상담도 하고 어느 때는 저와도 있어야 하고 등등 다양한 활동을 해야겠지만, 그러한 활동들이 무색하게 이애경님는 ‘고요함’이 자신의 마음을 차지하길 바란다는 뜻이 되겠지요.

성향 중 내향이 차지하는 비중이 거의 90%에 가까운 사람이었기에 이러한 표현이 가능한 것 같습니다.

그런데 ‘그 고요함 속에서 어제를 돌아보고 내일을 그려보기도 하고, 지금을 느껴보기도 한다’고 합니다. 많은 사람들은 고요한 상태에 빠지면 사고보다는 정서가 자신을 지배하기 쉽기에 자기 기분에 취하기 쉬운데, 이애경님은 그게 아니었나 봅니다. 그녀에게 있어 고요함이란 자기 성찰의 시간이었던 것이지요.

이러한 고요함의 시간은 자신의 내면의 세계를 들여다 보며, 생각하고 느끼는 시간이며 그런 시간을 통해 많은 결과물을 만들어 낼 수 있었으며, 심리적 에너지도 충전하는 시간이었음을 이해할 수 있는 것이지요.

그런데 이애경님은 ‘자신의 세월 속에서 지혜와 벗하길 바랬지만 흔적과 얽히어 버렸음’을 고백했습니다.

도대체 ‘어떤 흔적일까’를 살펴보니, 그녀의 글에 단서를 남겼더군요.

그녀가 말한 흔적은 다름 아닌 ‘상실의 흔적’이었던 것입니다. 이는 이애경님만 그런 것이 아니라 사람들은 누구나 세상을 살아가면서 알게 모르게 많은 상실의 흔적을 남기곤 합니다.

그녀가 말한 상실의 흔적의 예를 살펴보니,

‘앙상한 나무가지에서, 이별에서, 건강을 잃어버림에서, 졸업작품을 마친 후의 공허감’이 있었습니다. 매우 감성적인 부분에서 실제적인 것들, 또한 타인의 감정이 이입된 것들도 있더군요. 특히 졸업작품 이야기는 아마도 저희 딸이 졸업작품전을 한 후의 감정을, 엄마이자 상담가로서 공감하며 느꼈던 것으로 보이는군요.

그런데 이애경님은, 그녀의 시 말미에 앞에서 원했던 ‘지혜’를 다시 언급했군요.

그녀가 지혜를 매우 소중히 여김을 이해할 수 있는데, 그렇다면 그녀가 말하는 지혜가 무엇일까요?

다행히 이애경님은 그 단서를 다시 글에 남겨놓은 것 같습니다.

‘상실에서 오는 슬픔과 눈물은 누르고 참아야 하는 회피적 대상이 아니라 충분히 받아주어야 할 지속적인 감정의 과정으로 탐색해 갈 때, 상실은… 남은 날들에 대한 새로운 의미를 찾아내는 치유의 과정이 될 것입니다.’

결국 이애경님이 말한 지혜는 상실을 치유하는 것을 말하며 ‘남은 날들에 대한 새로운 의미를 찾아내는 것’이 치유의 결과물임을 말하고 있습니다. 또한 그녀가 말미에 남긴 완벽한 지혜란 ‘자신의 새로운 의미를 찾아냄으로서 이러한 상실에서 완전히 벗어나 ‘나다운 나’로 살아가는 것’으로 해석할 수 있습니다.

이 내용을 다시 풀어보면, 인간은 상실의 아픔이 있을 때마다 자신이 이전에 했었던 해석을 재확인하곤 한다는 것입니다. 예를 들어, 이별을 당한 어떤 사람은 이전에 했었던 해석, ‘나란 사람은 남에게 버림받을 수 밖에 없는 사람이야. 그러니 나는 이렇게 세상에서 우울하게 살아갈 수 밖에 없어’란 내용을 다시금 재확인할 것입니다. 특히 어린 시절에 버려짐 등 상실의 고통이 컸던 사람은 이러한 재확인이 대단히 자연스러운 과정이 될 것입니다.

하지만, 이러한 재확인의 과정이란 이애경님의 시를 통해 보면, ‘흔적은 미련함으로 얽혀 버렸습니다’인 것입니다. 과거의 해석내용이 현재를 옮아 매어버린 것이지요.

그러하기에 이제 절실하게 필요한 것은 현재를 살아가는 사람으로서 ‘지금_여기’에 맞는 재해석이 필요한 것이지요.

예를 들어, ‘나는 과거의 흔적에 얽매이지 않고 벗어나 ‘지금_여기’에서 나는 당당하게 살아 갈 수 있어. 나는 과거의 나가 아니라 현재를 살아가는 나야. 이제부턴 그런 나로서 살아갈 거야’ 라고 재해석할 수 있어야 할 것입니다.

그런데 그것을 누가 대신 해줄 수 있는 것이 아니라 자신에 대한 재해석을 스스로 찾아내야 합니다. 이를 이애경님의 시어에서 찾아보면, ‘그것이 지혜이고 그것을 이룬 사람은 완벽한 지혜를 찾은 사람’이라고 할 수 있는 것이지요.

이애경님의 이 시와 글을 살펴보니, 이애경님은 자신과 같은 내향형의 사람들에게 자신이 지혜를 얻었던 과정과 내용을 공유하고 있다고 생각되는군요.

그러니 이 시는 ‘심리 시’에 해당되며 특히 내향형의 사람들이 잘 알 수 있는 언어로 쓴 시라고 할 수 있겠네요.