이번 글은 이애경님의 일곱번째 선물, 감정의 신화입니다. 우리는 다양한 감정들을 어느 순간 순간 느끼고 있지요. 이애경님은 이러한 감정에 신화란 이름을 붙였습니다. 왜 그랬을까요? 이를 마주해 보시면 좋겠습니다.

이애경의 감정의 신화

존중 받아온

이성과 의식으로부터

소외되어 손상된 채어두운 그림자

길게 드리우며

직면해 주기를어쩌면 일평생

공감의 갈망 속에

해결되지 못한 채호소하며

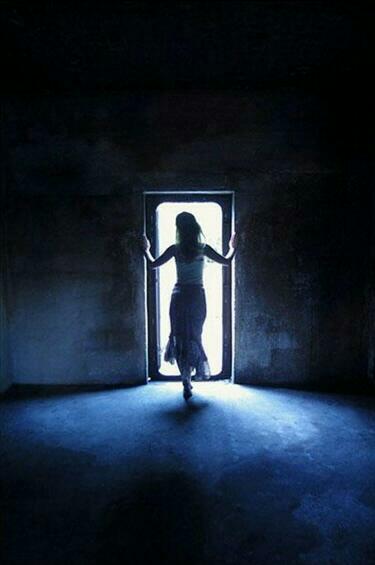

문 두드리고 있는의식 너머

감정의 신화 속그 내면의 방으로

조심스럽게 들어가 본다그곳에 함께

머물다

온다

장 피아제(Jang Piaget)는 생존을 위해 가장 의존해야만 살 수 있는 아이들은 비현실적이며 마술적인 사고를 한다고 합니다. 생존을 위해 중요한 가치를 갖게 되는 자기중심적인 마술적 사고는 자기를 보존하기 위한 것과 밀접한 관계를 지니게 됩니다.

그렇다면 나는 지금 어떤 마술적 사고를 지니고 있는 걸까요?

어린 시절 신체적 학대나 정서적 학대 등을 심하게 받을수록 아이는 스스로 무가치하게 느껴지고 버림받음으로 기억하여 내면에 수치심으로 자리잡게 될 수 있을 것입니다.

그때의 고통은 ‘밤’으로 연결될 수도 있고 또는 ‘죽음’으로 연결되어 전능한 부모로부터 보호를 잃지 않기 위해 아이는 자신을 부정하고 나쁜 아이로 자리매김해야 안전하다고 생각하게 됩니다.

프로이트는 이것을 ‘자아 방어기제(ego defence)’라고 불렀습니다. 처음엔 아이 자신을 스스로 보호하기 위해 만들어진 기제이지만 성장하면서 자신을 보호하기 위한 생존의 기제로 무의식에 자리잡게 된다고 설명합니다.

성인이 되어도 알 수 없는 불안을 느끼거나 정서적으로 채워지지 않아 무언가를 갈망하게 될 때 연결의 환상고리를 만들게 되는데 그것이 나에겐 무엇이 있을까요?

상담의 자리에서 위의 시적 화자는

감정들의 방 속으로

한 발 다가가 잠시 머뭅니다.

큰 명절이 이제 보름 정도 남았네요. 명절을 앞두고 이혼율은 급증하게 되는데 법원의 자료에 의하면 명절 전후 하루 평균 577건의 이혼신청서가 접수 된다고 하며 일반적인 달의 건수에 비해 2배에 해당한다고 합니다.

무엇보다 나의 감정을 먼저 충분히 읽어 주는 시간을 가짐으로 마음도 몸도 보다 여유 있는 명절로 이어지면 좋겠습니다.

이애경님의 시를 읽어보았습니다.

먼저 떠오르는 생각은 이애경님의 시의 독특성입니다. 저는 이애경님의 시의 장르를 ‘심리시’라고 붙이곤 합니다. 인간의 심리와 관련하되 그 심리를 막연하게 표현하는 것이 아니라 그 심리의 내용이 무엇인지 이해한 후 시로 썼지요.

이애경님이 시는 심리학 공부를 하기 전과 한 이후로 좀 더 나뉘는 것 같습니다. 심리학 공부를 하기 전에도 자신의 내면을 끄집어 내어 표현한 시들을 썼었지요. 하지만 그 내면이 왜 그러한지는 그때는 모른 채 표현하곤 했는데 그 이후론 그 이유를 좀 더 알아차렸다고 할 수 있을까요?

위의 시를 보면, 화자인 이애경님은 자신의 내면의 방을 찾아가 잠시 머무르고 돌아옵니다. 아마도 상담 전이나 상담을 마친 후 자신의 내면의 방을 찾아갔다 돌아오는 장면으로 보입니다. 즉 건강한 어른인 나가 과거에 상처받았던 어린 나에게 가서 다독거리는 모습인 것이지요.

심리상담가는 상처받는 사람들의 이야기를 경청하고 그 마음을 공감해주는 것이 우선 되어야 합니다. 때론 이 과정에서 공감을 넘어 내담자의 감정 자체에 동감을 하는 경우도 있을 수 있습니다. 이 경우 상담자는 자신도 모르게 자신의 완전히 아물지 않은 상처가 건드려지는 경우도 생기겠지요.

하지만 이젠 나란 사람은 건강한 어른인 자아가 많이 성숙되어 있기에 내면의 아직 힘들어 하는 어린 아이의 자아를 스스로 토닥토닥해 줄 수 있는 것이지요.

아직도 완전히 아물지 않은 어린 아이가 느끼는 감정, 이 감정이 가라 앉는 것 같지만 이젠 내면의 느낌이 자신의 정신적 상황에 대해 심리적 해석을 하지요. 그런데 새롭게 해석하는 것이 아니라 어린 시절, 어린 아이가 해석했던 내용이 심리적 메시지로 재연되곤 합니다. 이것을 이애경님은 신화라고 붙은 것이지요. 글의 내용에선 마술적 사고가 일어나는 것과 관련된다고 할 수 있을 것입니다.

다시 말하면, 화자인 이애경님은 자신의 내면의 어린 아이의 상처가 건드려졌을 때 일어나는 감정으로 인해 불려와 지는 마술적 사고와 관련된 심리적 메시지가 일어나지 않도록 어린 아이를 마주보고 진정시킨다고 할 수 있을 것입니다.

심리상담가로 그러할진대 심리상담가가 만나는 내담자는 오죽하겠습니까?

내담자의 아픔을 고스란히 목격할 때 상담자의 어린아이가 격동한다면 내담자는 오히려 더 위험해질 것입니다. 그래서 상담자는 자신이 가졌던 심리패턴을 먼저 잘 알고 있어야 합니다. 자칫하면 내담자의 심리패턴과 충돌하는 현상이 발생할 수 있기 때문이지요.

또한 이애경님의 글 말미에 명절 이야기에서 이혼이 두 배 이상 발생하는 것은 각 사람들이 자신의 어린 아이의 무언가가 촉발된 결과가 될 것입니다.

그러하기에 먼저 명절을 맞이하기 전에 자신의 내면의 방에 들어가 자신을 토닥토닥하며 좋지 않은 상황이 생기더라도 휩쓸리지 말자고 스스로 힘을 북돋는 작업을 하시라고 전하는 것이지요.

아마도 이애경님도 많은 명절 속에서 이런 경험이 많았기 때문이겠지요.