이번 글은 이애경님의 두 번째 선물, 새로운 이름입니다. 왜 우리는 새로운 이름이 필요한지, 그녀가 말하는 새로운 이름은 무엇을 의미하는지 마주해 보시기 바랍니다.

이애경의 새로운 이름

“내가 나의 이름을 새롭게 불러준다면

어떤 이름으로 불러주고 싶으신가요?”

일반적으로는 태어나기 전이나 또는 태어난 후 조부모님이나 부모님에 의해 나의 이름이 붙여지곤 합니다. 언젠가 제가 저의 부모님께 나의 이름이 어떻게 지어졌는지 그 배경에 대해 물어 본 적이 있었습니다.

또한 상담 중에도 이름의 의미가 무엇인지 물어 보곤 합니다. 다양한 배경과 함께 귀한 의미를 담아 아기의 이름을 부르고 또 그렇게 성장하기를 바라는 마음이 담겨지게 되는 것을 보게 됩니다.

한편으로는 자신의 이름에 대해 매우 불만인 분들도 만나게 됩니다. 그러면 어떤 부분에서 그렇게 불만이신지 그 이유를 질문해보기도 합니다. 이야기를 충분히 듣고 나눈 다음 “내가 나의 이름을 새롭게 불러준다면 어떤 이름으로 불러주고 싶으신가요?” 라고 질문을 하는 경우가 있습니다.

그럴 때 ‘이름’이라는 어떤 문화적 기준의 틀을 벗어나 새로운 이름을 붙이고 그에 대한 해설과 의미를 실어 새롭게 탄생하는 듯한 표정으로 설명하는 눈 빛 속에는, 마치 밤하늘의 별빛 같이 반짝반짝 빛나는 순간이 스쳐 지나가는 것을 읽을 수 있었습니다.

새롭게 붙여지는 이름 중에는 특히 ‘자유’라는 단어가 제 마음에 많이 와 닿곤 합니다.

상담을 통해서도 심리적으로 「자유」를 느끼기 시작할 때 회복되고 치유가 시작되는 것을 찰나를 통해 종종 보게 됩니다. 내가 나에게 붙여지는 이름에는 나의 정체성을 새롭게 하는 큰 의미도 담겨지는 것임을 직접 목격하는 순간이라고 해야 할 것 같습니다.

그렇다면 “실제로 명명되어진 「자유」를 누리려면 어떻게 해야 하는 걸까요?”

오래전 플라톤은 “사람을 궁극적으로 자유롭게 하는 것은 다름 아닌 진실이다. 그러기 위해 도덕적 용기가 필요하다” 라고 말을 했습니다.

“나를 자유롭게 하는 것이 「진실」이라면,

그 진실을 만나기 위해 나는 어떻게 해야 하나요?”

유유히 흐르는 인생의 시간 한가운데 잠시 머물러 용기를 내고 나와 독대할 공간 속에 생각과 감정을 담아 잠시 멈추어 서 봅니다.

“인생은 시간이며, 나와의 독대는 공간이다”

인생이라는 과정의 시간이 진솔하게 나를 만나고 알아차려지고 수용이 되어가는 공간과 만날 때 참자유와 치유로 이어지면 좋겠습니다.

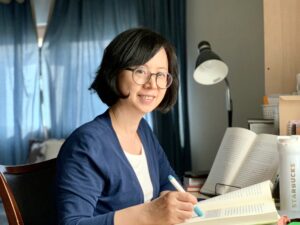

이 글을 읽으며 먼저 떠오른 것은 이애경님의 이름 ‘애경’이었습니다.

제가 그녀를 사귀고 처음으로 그녀의 집을 떨리는 마음으로 방문한 적이 있습니다. 눈이 펑펑오던 날, 대관령을 넘어 그녀의 집에 도착했을 때 저에게 쏠리는 많은 눈이 매우 부담스러웠지만, 한편으론 그녀를 ‘혜경’이라고 부를 때 의아하면서도 호기심이 생기더군요.

왜 혜경에서 애경으로 바뀐지는 정확히 모르겠지만, 저에겐 생경한 ‘혜경’보다는 자주 부르던 ‘애경’이 은연 중에 마음에 더 닿았습니다.

‘사랑 애’와 ‘볕 경’으로 이루어진 이름, 볕 경 자가 풍경, 경치 등과 함께 쓰이는 단어이기에 그녀가 따스한 볕을 사랑하고 자연을 사랑하며 고독을 사랑하는 성품과 닮았다고 여겼지요.

고독. 그녀의 고독은 loneliness와 같은 외로움이기 보다는 solitude에 해당되는 고독이랄까요?

폴 틸리히가 말했지요. 고독이란 혼자있어 즐거움. 그녀에게 딱 맞는 단어일 듯합니다. 언제나 책을 보는 것을 즐기는 여자. 이젠 그녀가 모은 책들이 그녀의 유품과도 같이 되었네요.

또한 이 글을 읽으면서 느낀 것은 이애경님의 유려한 연상작용이었습니다.

자유란 이름을 획득하려면,

진실을 마주하는 용기를, 용기를 통해 자신과의 독대를,

독대를 위해 자신만의 공간을, 그 공간에서 참자유와 치유를...

이애경님은 이와 같은 방식으로 새로운 자기를 만난 것이겠지요. 그녀다운 방식이네요.

결국 이애경님이 이 글을 통해 선물을 드리고자 하는 것은,

타인에 의해 주어진 이름과 같이 ‘이전에 해석되어진 심리’로 살지 말고 새로운 이름과 같이 ‘자신을 재해석’ 함으로 새롭게 자신의 삶을 살아가길 바란다는 것과 그 방법론이라고 할 수 있을 것입니다.

이것을 심리상담과 연결해서 이애경님이 다시 말한다면,

‘심리상담이란 이전의 해석에서 새롭게 재해석하는 과정이다.’ 가 될 것 같군요.

핑백: 이애경의 선물4: 외할머니와의 만남