이번 글은 이애경님의 40번째 선물, 시 ‘시루’입니다. 콩나물을 키우는 시루. 이애경님은 이것을 통해 무엇을 말하고자 하는 것일까요? 잘 마주해 보시기 바랍니다.

이애경의 시루

시루에 물 흐른다

흐르는 물 따라

시루 속 콩나물

살이 오른다

키가 자란다콩나물이 자라간다

하늘의 눈물 먹고

연두빛 초록

짙어져 자라가듯당신의 시루 속

그 속에서 자란다

내가 자라간다

우리의 코 끝에 호흡이 멈추면 우리의 자리에서 퇴장을 하겠지요.

그러나 어떤 퇴장이든 퇴장과 함께 새로운 등장도 함께 의미할 것입니다.

웃고.. 울고 ..

사랑하고.. 미워하는 그 사이에도

시루 속 콩나물처럼 우리네 다음세대에게 무언가 전수되어 가고 있음을 표현해봅니다.

파도치는 역경 그 한복판에서도 역사의 지평을 새롭게 하는, 퇴장 후의 가치 있는 꿈을 설렘으로 소망하는 멋진 날 되었으면 좋겠습니다.

이애경님의 ‘시루’란 시를 읽으니, 어느 아파트에 살았을 때 베란다에서 이애경님이 콩나무 시루로 콩나물을 키우던 것이 생각나는군요. 그 베란다엔 콩나물 뿐만 아니라 쪽파, 대파들도 있었지요.

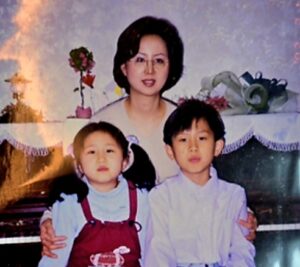

당시 초등학생이었던 우리 아이들도 엄마가 키우던 콩나물을 보며 신기해 했고, 저 역시 크게 다르지 않았습니다. 그때까지 저 역시 식물을 직접 재배해본 적이 없었기에 식물들이 자라는 것을 바라보는 재미도 있었습니다.

그런데 이애경님이 시루란 시를 썼네요. 아마도 이애경님도 자신이 시루를 통해 콩나물을 기르던 경험이 있었기에 이러한 소재들을 통해 자신이 표현하고 싶은 이야기를 시로 표현한 것이겠지요.

그런데 시 ‘시루’에서 그녀가 하고 싶은 말은 무엇이었을까요?

먼저 시를 살펴보도록 하겠습니다.

시루에 물 흐른다

흐르는 물 따라

시루 속 콩나물

살이 오른다

키가 자란다콩나물이 자라간다

위의 시를 보면, 콩나무를 시루에서 키우기 위해서는 물을 자주 주어야 함을 알 수 있습니다. 그렇게 주기적으로 물을 주는 정성을 쏟았더니, 물을 받아 먹은 콩나물들이 쑥쑥 자라났습니다.

하늘의 눈물 먹고

연두빛 초록

짙어져 자라가듯당신의 시루 속

그 속에서 자란다

내가 자라간다

위의 시구를 보면, 초목들도 하늘이 내려주신 비를 먹고 짙은 초록으로 자라난다고 했습니다. 그러니 콩나물이 자라난 것도 같은 이치라고 할 수 있겠지요.

그런데 이애경님은 시의 마지막 구절인 ‘당신의 시루 속 그 속에서 자란다’에서 ‘당신의 시루’라고 표현하고 있습니다. 그러니 그 시루는 이애경님의 시루가 아니라 타인들의 시루가 될 것입니다. 게다가 ‘내가 자라간다’라고 했으니 그 대상이 ‘콩나물이 아니라 사람’임을 알 수 있습니다.

여기서 ‘아, 시인은 이 시를 통해 콩나물 이야기가 아니라 사람과 관련된 다른 이야기를 하는 것이구나’란 것을 떠오릴 수 있습니다.

‘그게 무엇일까?’ 곰곰이 생각해보니, 사람이 시루와 같은 곳에서 잘 자라날 수 있는 곳은 가장 기본적으론 ‘가정’이며 더 추가하면 ‘학교 혹은 사회 기관’이 될 것입니다. 그러니 그녀가 말한 시루란 결국 콩나물 시루가 아니라 ‘자녀를 키우는 가정’ 혹은 ‘사람을 키우는 학교’ 등임을 알 수 있으며, 콩나물이란 우리의 자녀들이 될 것입니다.

그런데 이애경님은 마지막 구절에 ‘우리들의 자녀가‘가 아니라 ‘내가 자라간다’라고 했습니다.

이를 곰곰이 생각해 보면 일종의 시적 표현이기도 하지만, ‘우리들의 자녀’를 3인칭으로 표현하기 보다는 1인칭으로 표현하고 싶었으며 또한 ‘우리’라는 1인칭 복수보다는 ‘나’라는 1인칭 단수로 표현하므로 그 의미와 시적 표현을 훨씬 강렬하고 명확하게 하고 있음을 이해할 수 있습니다. 한편으론 ‘자신도 그렇게 자라났다’라는 의미를 포함시키고 싶었던 것 같습니다.

이것은 우리의 자녀들이 단순히 길러지는 대상이 아니라 그들 자체가 ‘주체이자 주인공’이라고 표현한 것임을 이해할 수 있는 것입니다. 그러므로 이애경님은 이 시에서 우리의 자녀들이 다음 세대의 주체이자 주인공이 될 수 있도록 잘 키워야 함을 표현한 것으로 이해할 수 있습니다.

이제 글을 살펴보면 시에서 생각할 수 없었던 다른 이야기를 하고 있음을 발견할 수 있습니다. 이애경님은 글에서 다음과 같은 이야기를 하고 있지요.

우리의 코 끝에 호흡이 멈추면 우리의 자리에서 퇴장을 하겠지요.

퇴장 후의 가치 있는 꿈을 설렘으로 소망하는 멋진 날 되었으면 좋겠습니다.

이 글을 잘 보면, 앞에서는 ‘다음 세대를 살아야 하는 자녀들이 주인공이다’라고 한다면, 글에서는 ‘코 끝에 호흡이 멈추면서 퇴장을 해야 하는 부모 등이 현재의 주인공’임을 말하고 있습니다. 그런데 현재의 주인공은 그저 이 시대에 사니까 주인공이 아니라 ‘퇴장 후의 가치 있는 꿈을 설렘으로 소망할 수 있기에’ 주인공인 것입니다.

이들은 현재 자신들이 정성들여 자녀들을 키우고 있으며 또한 자신들이 퇴장한 이후에 잘 자라나 있을 자녀들을 상상할 때에 설레며, 그러한 설렘으로 현재의 하루 하루를 살아간다면, 그야말로 현재를 멋지게 살아가는 현재의 주인공인 셈이지요.

그러므로 현재를 살아가는 부모 등이 다음 세대에게 정성을 쏟는 것은 자신들이 현재의 주인공임을 나타내는 증표이기도 하며, 또한 자신들의 의무이자 권리라고 할 수 있을 것입니다.

이러한 자들의 현재란 ‘우리의 코 끝에 호흡이 멈출 때까지’로서, 그 기간까지 그 역할을 수행함으로 현재의 주인공이 될 수 있으며 그렇게 될 수 있다면 대단히 영광일 것입니다.

여기서 이애경님이 덧붙이고자 중요 관점은 ‘죽음‘에 대한 것입니다. 또한 이를 역으로 뒤집어 생각한다면 ‘삶에 대한 자세’가 될 것입니다. 이 때의 죽음이란 ”어쩌다 살다 보니까 죽음을 맞이하는 것’이 아니라 ‘이러한 삶의 가치를 두고 살아가면서 죽음을 맞이하는” 것으로 이러한 죽음을 이해하고 받아들이는 삶의 자세가 있어야 가능함을 말하고 있음을 이해할 수 있는 것이지요.

아마도 이애경님은 이 시를 썼을 때 무엇보다 우리 자녀들이 먼저 떠올랐을 것이며, 이 글을 썼을 땐 자신이 그러한 대상인가를 생각했을 것입니다.

이젠 두 자녀가 모두 그녀의 설렘대로 그들이 주체가 되어 세상을 살아가고 있습니다. 그러니 이애경님은 자신의 호흡이 멈추는 그때까지 이땅에서 주인공으로 살아왔던 것입니다.

또한 의도한 바는 아니겠지만, 이애경님이 살아 있었을 때 위의 글을 씀으로 자신이 이 세상에서 주인공으로 살아왔음을 스스로도 증명한 셈이 되는 것이지요.